国家新规落地,终结“护眼灯防控近视"营销骗局

来源:中国之光网

2023年国家卫健委数据显示,我国儿童青少年总体近视率为52.7%。相当于每两个孩子中就有一个是近视。在这一背景下,青少年近视防控产品成为了一门高流量的生意,市场上涌现出大量宣称能够“防控近视”的产品,其中“护眼灯”因其贴近日常生活的高频使用而备受消费者关注与青睐。

“护眼灯”神话

一场精心设计的营销骗局

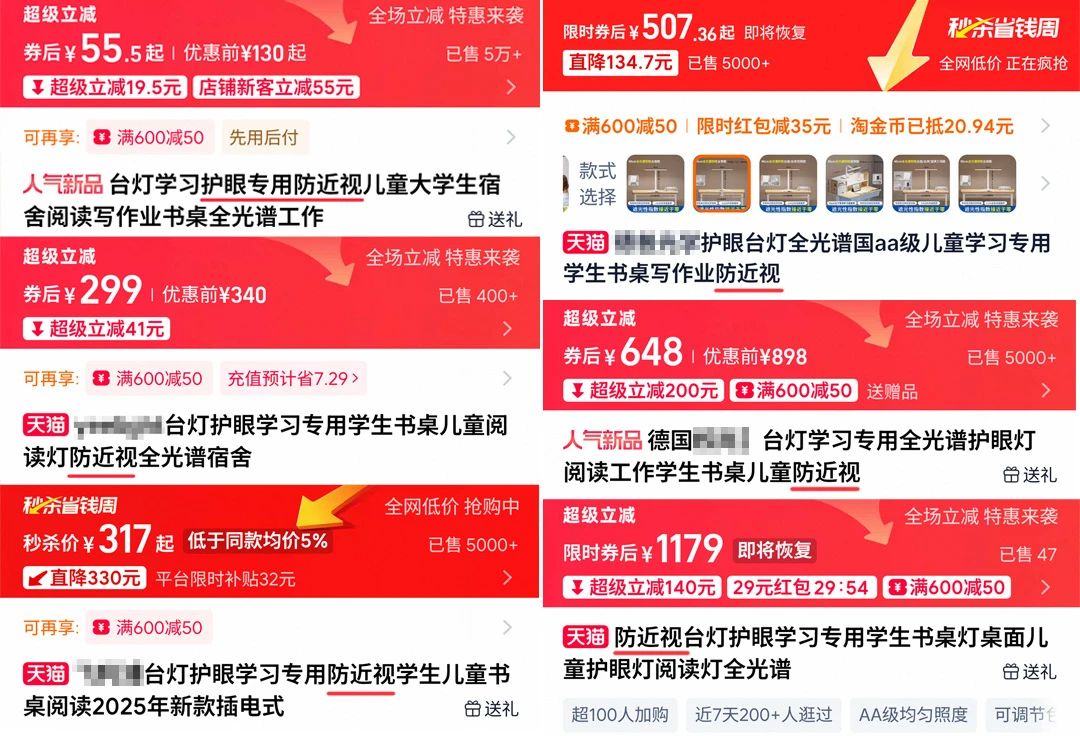

打开电商平台,搜索“护眼灯 防近视”,瞬间跳出数万条结果,低至几十元,高至上千元,均在页面显眼位置标注“防近视”。详情页引用各种“光学原理”,配上儿童专注阅读的温馨场景,暗示产品与视力保护的直接关联。

这些宣传背后是巨大的市场利益。据行业数据显示,中国护眼灯市场规模已突破百亿元,年增长率超过15%。“防近视”作为最有效的溢价标签,让普通LED灯价格轻松翻番。

部分商家利用家长焦虑心理,模糊使用专业术语混淆概念,打着“定制光配方,有效预防近视”、“红光护眼控轴”、“特殊光谱设计,缓解眼部疲劳,防近视”等擦边球进行营销,让消费者误以为购买此类灯具就能有效预防或治疗近视。

这些虚假宣传正“躲”进各类海报广告、销售人员口中悄然传播,严重误导消费者,不仅侵害消费者权益,更扰乱了照明行业的正常市场秩序。

新规解读

国家药监局如何拆解擦边球

2025年7月17日,国家药监局发布《含光源的近视控制、弱视治疗类医疗器械产品分类界定指导原则》(以下简称《指导原则》)。这份文件如同一把精准的手术刀,切断了普通照明产品与医疗器械之间暧昧不清的灰色地带——文件明确了含光源的近视控制和弱视治疗类医疗器械的分类和管理要求,给照明行业敲响警钟:继续打着“护眼灯治近视”的擦边球,不仅涉嫌虚假宣传,更可能触碰法律红线。

“护眼灯”营销概念≠医疗功能

近视的发生与发展是遗传、用眼强度、户外活动时间等多因素共同作用的结果,目前尚无权威研究证明普通照明灯具能达到防控近视的医疗效果。

“护眼灯”只是一个市场营销概念,缺乏医疗功能的科学支持,本质上只是符合国标读写作业台灯要求、提供舒适照明的日常灯具,而非具有医疗功效的产品。

根据产品风险程度,《指导原则》将含光源的近视控制、弱视治疗类医疗器械分为不同管理类别:

光源类型 | 用途 | 管理类别 | 分类编码 |

|---|

激光光源 | 近视控制或弱视治疗 | 第三类 | 16-05 |

非激光光源(如LED红光) | 近视控制 | 第二类 | 16-03 |

非激光光源(如LED、卤素灯等) | 弱视治疗 | 第二类 | 16-03 |

国家药监局在《指导原则》中明确指出:产品所含光源发出的光提供舒适的照明环境且不用于近视防控(含训练)或弱视治疗(含训练)的护眼台灯,不符合医疗器械定义,不作为医疗器械管理。这类产品预期用途应明确说明 “不用于近视防控(含训练)或弱视治疗(含训练)”,以避免误解和夸大宣传。

无论企业把产品命名为“护眼灯”、“学习灯”还是“读写台灯”,无论加多少红光、紫光、节律光谱,只要宣称照明用途,就必须在说明书、包装、电商详情页显著位置标注—— “不用于近视防控(含训练)或弱视治疗(含训练)”。

企业/商家若想宣称产品具有近视防控功能,必须符合医疗器械的管理要求,包括注册审批、临床验证等。否则,市场监管部门可依法查处。

从光学原理和产品功能来看,合格的照明灯具确实可以通过科学的光谱设计、适当的照度和色温,为用户提供更舒适的视觉环境,减少用眼疲劳,但这与"防控近视"有着本质区别。

商家精心设计的“防近视”话术,不过是利用“公众分不清‘缓解视觉疲劳’和‘控制近视’的医学差距,产生焦虑”的营销工具。

例如,某品牌宣传其护眼灯产品能够"通过节律光谱调节视网膜感光细胞活性,有效降低近视发生率",却拿不出任何临床人体实验数据支撑;另一品牌则声称"红光护眼技术获XX机构认证",经核查,该认证仅为"照明舒适度达标",与近视防控无直接关联。

这种"擦边球"营销不仅侵害消费者权益,更透支了照明行业的公信力——当"护眼灯"沦为营销噱头,消费者对真正优质的照明产品的信任也将受到冲击。

《指导原则》还明确规定,含光源的近视控制、弱视治疗类产品必须归入16眼科器械子目录,不可使用09物理治疗器械或19医用康复器械的分类编码。这一规定避免了产品分类的混乱,确保监管更加精准有效。

有些几年前拿了二类医疗器械证的台灯,会在营销宣传时打擦边球,模糊界限误导消费者。这些灯预期用途只写了“通过灯的照度的动态变化进行睫状肌调节功能的训练”。这并不能直接从因果关系上说明它能防控近视。

这类灯之前被归类到19医用康复器械类,此次新规之后,这些灯过了注册期都没法被归类为医用康复器械,也大概率拿不到医疗器械证了。

规范市场秩序,促进行业健康发展

市场上“护眼灯”产品的虚假宣传不仅误导了消费者,也损害了照明行业的声誉。《指导原则》的发布是治理近视防控市场乱象、保护消费者权益的重要举措——通过明确产品分类和管理要求,为市场划定了清晰的界限,对商家形成了强有力的约束,确保只有安全有效的医疗器械才能用于近视控制和弱视治疗。

对于消费者而言,这一政策有助于厘清市场认知,避免被虚假宣传误导。普通消费者常将"护眼"、“缓解视疲劳”与"防控近视"混为一谈。消费者应提高警惕,在购买“护眼灯”或类似产品时,保持理性,关注产品是否经过医疗器械注册,是否明确其预期用途。

对照明企业而言 ,政策既是一种约束,也是一种保护。合规企业无需再与虚假宣传者进行"劣币驱逐良币"的竞争,可以专注于提升产品照明质量本身。同时,有意开发真正具有医疗功效产品的照明企业,也有了明确的注册路径和监管标准。

未来,随着科学研究的深入和监管政策的完善,照明行业与医疗器械行业的深度融合有望带来更多创新产品,为近视防控提供更有效的解决方案。

回归本质,专注品质

近视防控是一项系统工程,需要家庭、学校、医疗机构和相关企业的共同努力。照明产品作为用眼环境的重要组成部分,其价值在于提供舒适、健康的视觉环境,而非替代专业的医疗干预。国家药监局此次发布指导原则,正是为了规范市场秩序,让真正需要医疗干预的产品得到规范管理,也让普通照明产品回归其本质功能。

对照明行业而言,应当以此为契机,回归产品本质

- 明确产品定位:普通照明产品不应宣称医疗功效,企业应停止"擦边球"营销

- 提升专业能力:照明企业可与眼科专家/机构合作,科学设计符合视觉健康的照明产品;

- 加大科普力度:通过权威渠道向消费者普及科学用眼知识,破除"一盏灯治近视"的误区。

小编语

国家药监局发布这一指导原则,标志着近视防控相关产品的监管进入精细化、科学化阶段。中国之光网呼吁行业同仁共同维护市场秩序,摒弃虚假宣传,以专业、诚信的态度服务消费者,共同推动照明行业健康、可持续发展。

只有这样,"护眼"才能真正从营销口号变为消费者可感知的产品价值,而非被滥用的营销噱头。